めんどくさいけど大事な「呼吸の話」その2

2016/07/10

さて、前回お話しした呼吸の話のつづきです。

今日もマニアックにお届けします(^^)

初めての方は、7月14日の投稿、『めんどくさいけど大事な「呼吸の話」』を先に読んでくださいね。

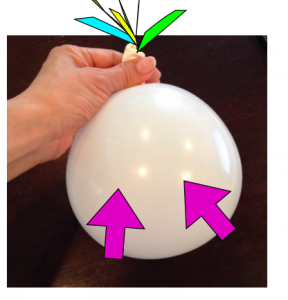

肺は風船と同じだとお話しました。

当然、上下だけでなく、前後左右にも広がります。

下に広がるときに活躍するのが、前回お話した「横隔膜」。

そして、前後左右に広がるときに活躍するのが、今日ご紹介する「肋間筋」です。

肋骨はカゴのようなもので、がちゃんと固定されていると考えている人、

とても多いのですが・・・さて?

実は、肋骨=あばら骨は、背骨と胸骨にぶら下がっている、バラバラの骨。

この骨の間に、肋間筋という筋肉があって、胸の中のスペースを広げたり、狭めたりします。

(実際には内肋間筋、外肋間筋と2種類あるんですよ。マニアな方。念のため。)

この肋間筋が広がる力が、よく耳にする「声のささえ」をつくってくれるのです。

原理は至ってシンプルです。

横隔膜が上がるとき、肺を下から上にぎゅっと押し上げると、

息はどどっと一気に出てしまいます。

ちょうど風船の出口を絞った部分にあたる、

声帯さまに、思いきり、強い呼気をぶつけることになります。

これでは、声はコントロールできません。

声帯さまに負担もかかる。

息も続かない。

いいことなしデス。

どんなに大きな声、高い声を出すときも、横隔膜を一気に絞り上げるのではなく、

優しく、コントロールしながら上げることはもちろん重要なことなのですが・・・

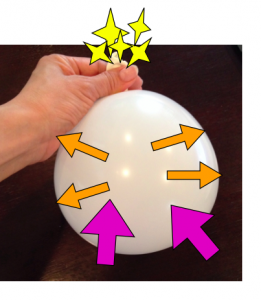

横隔膜と同じくらい大活躍するのが、肋間筋。

肋骨の間の筋肉が、えいっと踏ん張って、

肋骨を開き、胸を広げようとし続けることで、

呼吸はほどよい圧力、量、スピードを保つことができ、

呼吸のクオリティは黄金になるのです。

まとめです。

歌う時のみならず、いい声を保とうとするときに大切なのは・・・

1下っ腹周辺筋肉を上手につかって、横隔膜の上がるスピードをコントロールすること。2.肋骨をしっかりと開いた状態に保つこと。

この2点は鉄板です。

原理はわかったけど、じゃあ、どうやってやればいいの?

・・・というお話はまた今度!

関連記事

-

-

歌っちゃいけない時。

私のレッスンでは、声出しの真っ最中に、「今日は、もうやめようか」と、レッスンをい …

-

-

「お腹は凹ますのか?突き出すのか?」問題について語ってみた

「歌うときは、おへその下10~15㎝下を少~しずつ凹ませましょう。 このとき、肋 …

-

-

痰がからむ声の不調、あきらめない!回復のステップ|18万PV記事の2025年最新版

コロナにかかってからノドの調子が戻らない。 ひどい風邪で声が出なくなって、何ヶ月 …

-

-

めんどくさいけど大事な「呼吸の話」

今日はちょっとマニアックに呼吸のお話をしましょう。 肺はあばら骨の中いっぱい、左 …

-

-

飲み会で声が枯れる理由

昨日お仕事納め、そこから忘年会だったという方も、 たくさんいらっしゃるのではない …

-

-

カムバックを狙え!

足を骨折したことがあるでしょうか? ギブスにすっぽりと守られて、 まったく動かせ …

-

-

声帯さまってすごいんです

声帯ってどんなものか知っていますか? 声にトラブルを持ってお医者さんに行ったとい …

-

-

歌をはじめる黄金期?

歌をはじめるのに、 早すぎることも、遅すぎることもない。 これは私の持論でありま …

-

-

昭和音楽大学で、姿勢と呼吸を熱く語ってきました

昭和音楽大学で特別講義をしてきました。 テーマは姿勢と呼吸。 11月に大学のショ …

-

-

仕事中毒=「超人病」が、カラダと心を破壊する

ワーカホリック。 日本語で言うと、仕事中毒。 常に仕事をしていないと、または、そ …

- PREV

- めんどくさいけど大事な「呼吸の話」

- NEXT

- 「話すためのボイトレって、何するんですか?」